以前、地域支援のくだりで巡回診療班と不明者捜索班に分けたと述べましたが、今回は捜索班の活動についてお話ししたいと思います。

我々は地の利に疎く単独で作業は出来ません。のちに陸海空合同の災統合任務部隊(JTF)が始動してからは、横のつながりが出来てスムーズな活動が可能となりましたが、この頃は各方面が試行錯誤の段階でした。調整の結果陸上自衛隊の分隊に組み入れてもらうことになりましたが、急ごしらえのユニットとしてはまずまず活動出来たようです。ただし、所属は航空自衛隊ですから、陸上自衛隊の指揮との間で細かい齟齬が生じるのは仕方ありませんでした。例えば活動時間。不明者捜索は時間との戦い、終了時間はあって無いに等しく、捜索班が帰ってくるのは夜遅くになりました。当時大規模災害派遣の経験が浅かった航空自衛隊側は、夜間の活動については安全性を考慮し、2100(フタヒトマルマル)までだったように思います。一方、経験豊富な陸上自衛隊は2100以降も活動を続けていましたから、「我々はこれで帰ります」とは切り出しにくかったようです。もっとも申し出たら快く承諾してくれたそうですが、作業服の上に雨カッパ、ゴーグル、マスク、ゴム手袋の重装備で作業を続ける陸自隊員達を尻目に帰隊するのは、後ろ髪を引かれる思いだったとききました。

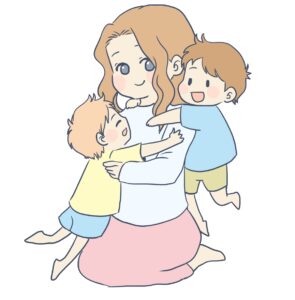

現場での重機不足はいかんともしがたく、みぞれ混じりの中、手作業中心の人海戦術をとらざるを得ませんでした。不明者捜索は余震のたびに避難をしながらの作業でしたが、肉体疲労だけでなく精神的に大きな負担がかかりました。ある晩、帰隊して一息ついた隊員の一人が、ぽつりと「医官、聞いてくださいよ」とその日の活動について語りはじめました。彼を含む捜索班は、津波被害を受けた地区での作業に従事していましたが、倒壊家屋のがれきの下から一人の行方不明者が発見されたそうです。自宅と思われる家屋の中で見つかったその女性は、両手を前で抱えるような、不自然な姿勢をしていました。その姿勢に若干の違和感を感じつつも捜索を続けていきますと、果たしてすぐ下の泥の中から、小さな男の子と女の子が相次いで見つかったそうです。そこではじめてその不自然な姿勢の意味が分かりました。津波に流されまいと子供たちを必死に抱きかかえていた母の強い気持ちが、隊員たちの胸に迫りました。無言のまま3人の顔の泥を丁重に取り除き、服装を整えてあげてから安置所に搬送したそうです。

安置所では身元確認のため、1テーブルにつき1体という決まりがありましたが、また離されると寂しいでしょうから、机を寄せて3人一緒に安置したのが、限られた中でのせめてもの配慮だったそうです。