地図を頼りに現地にたどり着いたときにはすでに日没が迫っていました。公民館に人影はなく、あるいは他所へ移動したかと思われましたが、中に入ると20人ほどの避難者がひっそりと身を寄せておられました。

巡回診療で訪れたことを伝えると快く入れていただき、早速避難所生活の問題点をリストアップしていきましたが、予想通り3月の避難生活は厳しいものでした。夕闇に包まれる暗がりの中、明かりと言えば数本のろうそくしかありません。懐中電灯はありましたが、予備の乾電池はなかったため、すぐに使用できなくなっていました。雪の降る時期ですので保温は欠かせませんが、突然の避難でしたので着の身着のままの避難を余儀なくされ、手持ちの服を重ね着することで寒さをしのいでおられました。暖房器具を確認したところ幸いストーブがありました。しかしながら点火装置の電池が切れていたために、石油は入っているにもかかわらず使用できませんでした。

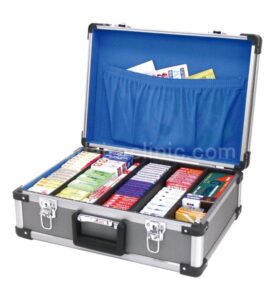

水道は不通のため飲料水はありませんので、手洗い、掃除などの清潔維持は二の次とならざるを得ません。ただ、感染症が生じやすいトイレは、大便は各自が新聞紙に包み、トイレの一画に整理してまとめるように自主的に工夫されていました。避難所で最も必要とされていたのが、先ほどの電池とペットボトルの水でしたので、持参したものを全てお渡しいたしました。暖房装置の点火スイッチに電池が使われていることは、ともすれば忘れやすい盲点だと気づかされました。

避難者の多くは高齢の方々でした。希望者から順番に診察を行いましたところ、多くの方で血圧が高くなっており、中には200/100mmHg以上の方もちらほら見受けられました。薬を内服できないこともありますが、睡眠不足、不安、寒さの影響が大きかったものと思われます。幸い熱発や肺炎、腸炎などの感染症の兆候はなく、外傷や救急搬送の対象者もいませんでした。残念ながら薬手帳や内服薬を持参されている方はおらず、問診から病名を判断し、持参薬の中から各々4,5日分ほど処方いたしました。以前の投稿でもお話をさせていただきましたように、現職自衛隊員等以外への投薬治療は原則禁止なので、処分をうけることになる懸念もありましたが、事は非常事態、現場指揮官の私が腹を切ればいいので可能な限りの処方をいたしました。震災直後の困難な状況の中でも気丈にふるまわれておられ、突然訪れた我々を「息子みたいなものだから」と優しく接していただきましたが、今後の疲労、気力の落ち込みが懸案されました。

1時間ほど滞在し、急場をしのぐ救難物資を手渡し、避難所の問題点、避難者側の要望をまとめてから、基地に戻ることになりました。短期の滞在でしたが、我々と会話できたことで気力がわいてきたと労をねぎらっていただきました。

出発の時にふと公民館の方をみますと、暗い部屋の中から、たくさんの懐中電灯の光が振られているのが見えました。我々もありったけの懐中電灯で答礼をしてその場を後にしました。